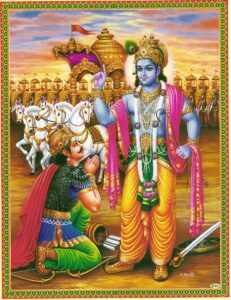

कर्मयोग ~ अध्याय तीन

25-35 अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग-द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः।

अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते।।3.27।।

प्रकृतेः-प्राकृत शक्ति का; क्रियमाणानि–क्रियान्वित करना; गुणैः-तीन गुणों द्वारा; कर्माणि-कर्म; सर्वशः-सभी प्रकार के; अहङ्कार-विमूढ-आत्मा-अहंकार से मोहित होकर स्वंय को शरीर मानना; कर्ता-करने वाला; अहम्-मैं; इति–इस प्रकार; मन्यते-सोचता है।

वास्तव में सम्पूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किये जाते हैं; परन्तु अहंकार से मोहित अन्तःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य ‘मैं कर्ता हूँ’ , ऐसा मानता है ।।3.27।।

( “प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ” जिस समष्टि शक्ति से शरीर , वृक्ष आदि पैदा होते और बढ़ते-घटते हैं , गङ्गा आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं , मकान आदि पदार्थों में परिवर्तन होता है उसी समष्टि शक्ति से मनुष्य की देखना , सुनना , खाना-पीना आदि सब क्रियाएँ होती हैं परन्तु मनुष्य अहंकार से मोहित होकर अज्ञानवश एक ही समष्टि शक्ति से होने वाली क्रियाओं के दो विभाग कर लेता है एक तो स्वतः होने वाली क्रियाएँ जैसे शरीर का बनना भोजन का पचना इत्यादि और दूसरी ज्ञानपूर्वक होने वाली क्रियाएँ जैसे देखना , बोलना , भोजन करना इत्यादि। ज्ञानपूर्वक होनेवाली क्रियाओं को मनुष्य अज्ञानवश अपने द्वारा की जाने वाली मान लेता है। प्रकृति से उत्पन्न गुणों (सत्त्व , रज और तम ) का कार्य होने से बुद्धि , अहंकार , मन , पञ्चमहाभूत दस इन्द्रियाँ और इन्द्रियों के शब्दादि पाँच विषय ये भी प्रकृति के गुण कहे जाते हैं। उपर्युक्त पदों में भगवान स्पष्ट करते हैं कि सम्पूर्ण क्रियाएँ (चाहे समष्टि की हों या व्यष्टि की) प्रकृति के गुणों द्वारा ही की जाती हैं स्वरूप के द्वारा नहीं। “अहंकारविमूढात्मा “अहंकार अन्तःकरण की एक वृत्ति है। स्वयं (स्वरूप ) उस वृत्ति का ज्ञाता है परन्तु भूल से स्वयं को उस वृत्ति से मिलाने अर्थात् उस वृत्ति को ही अपना स्वरूप मान लेने से यह मनुष्य विमूढात्मा कहा जाता है। जैसे शरीर इदम् (यह) है ऐसे ही अहंकार भी इदम् (यह) है। इदम् (यह ) कभी अहम् (मैं) नहीं हो सकता यह सिद्धान्त है। जब मनुष्य भूल से इदम् को अहम् अर्थात् यह को मैं मान लेता है तब वह अहंकारविमूढात्मा कहलाता है। यह माना हुआ अहंकार उद्योग करने से नहीं मिटता क्योंकि उद्योग करने में भी अहंकार रहता है। माना हुआ अहंकार मिटता है अस्वीकृति से अर्थात् न मानने से। अहम् दो प्रकार का होता है (1) वास्तविक (आधाररूप) अहम् (टिप्पणी प0 161) जैसे मैं हूँ (अपनी सत्तामात्र)। (2) अवास्तविक (माना हुआ) अहम् जैसे मैं शरीर हूँ। वास्तविक अहम् स्वाभाविक एवं नित्य और अवास्तविक अहम् अस्वाभाविक एवं अनित्य होता है। अतः वास्तविक अहम् विस्मृत तो हो सकता है पर मिट नहीं सकता और अवास्तविक अहम् प्रतीत तो हो सकता है पर टिक नहीं सकता। मनुष्य से भूल यह होती है कि वह वास्तविक अहम् (अपने स्वरूप ) को विस्मृत करके अवास्तविक अहम् (मैं शरीर हूँ) को ही सत्य मान लेता है। “कर्ताहमिति मन्यते ” यद्यपि सम्पूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृतिजन्य गुणों के द्वारा ही किये जाते हैं तथापि अहंकार से मोहित अन्तःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य कुछ कर्मों का कर्ता अपने को मान लेता है। कारण कि वह अहंकार को ही अपना स्वरूप मान बैठता है। अहंकार के कारण ही मनुष्य शरीर , इन्द्रियाँ , मन आदि में मैंपन कर लेता है और उन (शरीरादि ) की क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। यह विपरीत मान्यता मनुष्य ने स्वयं की है इसलिये इसको मिटा भी वही सकता है। इसको मिटाने का उपाय है इसे विवेकविचारपूर्वक न मानना क्योंकि मान्यता से ही मान्यता कटती है। एक करना होता है और एक न करना। जैसे करना क्रिया है , ऐसे ही न करना भी क्रिया है। सोना , जागना , बैठना , चलना , समाधिस्थ होना आदि सब क्रियाएँ हैं। क्रियामात्र प्रकृति में होती है। स्वयं (चेतन स्वरूप) में करना और न करना दोनों ही नहीं हैं क्योंकि वह इन दोनों से परे है। वह अक्रिय और सबका प्रकाशक है। यदि स्वयं में भी क्रिया होती तो वह क्रिया (शरीरादि में परिवर्तन रूप क्रियाओं) का ज्ञाता कैसे होता ? करना और न करना वहाँ होता है जहाँ अहम् (मैं) रहता है। अहम् न रहने पर क्रिया के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता। करना और न करना दोनों जिससे प्रकाशित होते हैं उस अक्रिय तत्त्व (अपने स्वरूप ) में मनुष्यमात्र की स्वाभाविक स्थिति है परन्तु अहम् के कारण मनुष्य प्रकृति में होने वाली क्रियाओं से अपना सम्बन्ध मान लेता है। प्रकृति (जड) से माना हुआ सम्बन्ध ही अहम् कहलाता है। जिस प्रकार समुद्र का ही अंश होने के कारण लहर और समुद्र में जातीय एकता है अर्थात् जिस जाति की लहर है उसी जाति का समुद्र है उसी प्रकार संसार का ही अंश होने के कारण शरीर की संसार से जातीय एकता है। मनुष्य संसार को तो मैं नहीं मानता पर भूल से शरीर को मैं मान लेता है। जिस प्रकार समुद्र के बिना लहर का अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है उसी प्रकार संसार के बिना शरीर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है परन्तु अहंकार से मोहित अन्तःकरण वाला मनुष्य जब शरीर को मैं (अपना स्वरूप) मान लेता है तब उसमें अनेक प्रकार की कामनाएँ उत्पन्न होने लगती हैं जैसे मुझे स्त्री , पुत्र , धन आदि पदार्थ मिल जायँ , लोग मुझे अच्छा समझें , मेरा आदर-सम्मान करें , मेरे अनुकूल चलें इत्यादि। उसका इस ओर ध्यान ही नहीं जाता कि शरीर को अपना स्वरूप मानकर मैं पहले से ही बँधा बैठा हूँ , अब कामनाएँ करके और बन्धन बढ़ा रहा हूँ , अपने को और विपत्ति में डाल रहा हूँ। साधनकाल में मैं (स्वयं) प्रकृतिजन्य गुणों से सर्वथा अतीत हूँ , ऐसा अनुभव न होने पर भी जब साधक ऐसा मान लेता है तब उसे वैसा ही अनुभव हो जाता है। इस प्रकार जैसे वह गलत मान्यता करके बँधा था , ऐसे ही सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है क्योंकि मानी हुई बात न मानने से मिट जाती है यह सिद्धान्त है। इसी बात को भगवान ने 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में ” नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ” पदों में ‘मन्येत’ पद से प्रकट किया है कि मैं कर्ता हूँ इस अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिये मैं कुछ भी नहीं करता ऐसी वास्तविक मान्यता करना होगी। मैं शरीर हूँ , मैं कर्ता हूँ आदि असत्य मान्यताएँ भी इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें छोड़ना कठिन मालूम देता है फिर मैं शरीर नहीं हूँ मैं अकर्ता हूँ आदि सत्य मान्यताएँ दृढ़ कैसे नहीं होंगी और एक बार दृढ़ हो जाने पर फिर कैसे छूटेंगी ? स्वामी रामसुखदास जी )