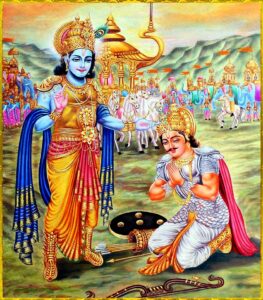

कर्मयोग ~ अध्याय तीन

36-43 पापके कारणभूत कामरूपी शत्रु को नष्ट करने का उपदेश

एवं बुद्धः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना ।

जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥3 .43॥

एवम्-इस प्रकार से; बुद्धेः-बुद्धि से; परम- श्रेष्ठ; बुद्ध्वा-जानकर; संस्तभ्य-वश में करके; आत्मानम्- आत्मा (इन्द्रिय, मन और बुद्धि); आत्मना-बुद्धि द्वारा; जहि-वध करना, दमन करना , मार डालना ; शत्रुम्-शत्रु का; महाबाहो-महाबलशाली; कामरूपम्-कामना रूपी; दुरासदम्- दुर्जेय, अजेय।

इस प्रकार हे महाबाहु! आत्मा को लौकिक बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यन्त श्रेष्ठ जानकर अपनी इन्द्रिय, मन और बुद्धि पर संयम रखो अर्थात बुद्धि के द्वारा आत्मा ( मन ) को वश में कर के आत्मज्ञान द्वारा कामरूपी दुर्जेय शत्रु का दमन करो ॥3 .43॥

( ‘एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा ‘ पहले शरीर से पर इन्द्रियाँ , इन्द्रियों से पर मन , मन से पर बुद्धि और बुद्धि से पर काम को बताया गया। अब उपर्युक्त पदों में बुद्धि से पर काम को जानने के लिये कहने का अभिप्राय यह है कि यह काम अहम में रहता है। अपने वास्तविक स्वरूप में काम नहीं है। यदि स्वरूप में काम होता तो कभी मिटता नहीं। नाशवान् जड के साथ तादात्म्य कर लेने से ही काम उत्पन्न होता है। तादात्म्य में भी काम रहता तो जड में ही है पर दिखता है स्वरूप में। इसलिये बुद्धि से परे रहने वाले इस काम को जानकर उसका नाश कर देना चाहिये। ‘संस्तभ्यात्मानमात्मना’ बुद्धि से परे अहम् में रहने वाले काम को मारने का उपाय है अपने द्वारा अपने-आप को वशमें करना अर्थात् अपना सम्बन्ध केवल अपने शुद्ध स्वरूप के साथ अथवा अपने अंशी भगवान के साथ रखना जो वास्तव में है। छठे अध्याय के पाँचवें श्लोक में ‘उद्धरेदात्मनात्मानम्’ पद से और छठे श्लोक में ‘येनात्मैवात्मनाजितः ‘ पदों से भी यही बात कही गयी है। स्वरूप (स्वयं) साक्षात् परमात्मा का अंश है और शरीर , इन्द्रियाँ , मन , बुद्धि संसार के अंश हैं। जब स्वरूप अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर प्रकृति (संसार) के सम्मुख हो जाता है तब उसमें कामनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। कामनाएँ अभाव से उत्पन्न होती हैं और अभाव संसार के सम्बन्ध से होता है क्योंकि संसार अभावरूप ही है – ‘नासतो विद्यते भावः’ (गीता 2। 16)। संसार से सम्बन्ध-विच्छेद होते ही कामनाओं का नाश हो जाता है क्योंकि स्वरूप में अभाव नहीं है ‘नाभावो विद्यते सतः’ (गीता 2। 16)। परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना सम्बन्ध मानने पर भी जीव की वास्तविक इच्छा (आवश्यकता या भूख) अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त करने की ही होती है। मैं सदा जीता रहूँ , मैं सब कुछ जान जाऊँ , मैं सदा के लिये सुखी हो जाऊँ , इस रूप में वह वास्तव में सत्चित्आनन्दस्वरूप परमात्मा की ही इच्छा करता है पर संसार से सम्बन्ध मानने के कारण वह भूल से इन इच्छाओं को संसार से ही पूरी करना चाहता है यही ‘काम ‘ है। इस काम की पूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती। इसलिये इस काम का नाश तो करना ही पड़ेगा। जिसने संसार से अपना सम्बन्ध जोड़ा है वही उसे तोड़ भी सकता है। इसलिये भगवान ने अपने द्वारा ही संसार से अपना सम्बन्ध-विच्छेद करके काम को मारने की आज्ञा दी है। अपने द्वारा ही अपने आपको वश में करने में कोई अभ्यास नहीं है क्योंकि अभ्यास संसार (शरीर , इन्द्रियाँ , मन और बुद्धि ) की सहायता से ही होता है। इसलिये अभ्यास में संसार के सम्बन्ध की सहायता लेनी पड़ती है। वास्तव में अपने स्वरूप में स्थिति अथवा परमात्मा की प्राप्ति संसार की सहायता से नहीं होती बल्कि संसार के त्याग (सम्बन्ध-विच्छेद) से अपने-आप से होती है। मार्मिक बात – जब चेतन अपना सम्बन्ध जड के साथ मान लेता है तब उसमें संसार (भोग) की भी इच्छा होती है और परमात्मा की भी। जड से सम्बन्ध मानने पर जीव से यही भूल होती है कि वह सत्चित्आनन्दस्वरूप परमात्मा की इच्छा , अभिलाषा को संसार से ही पूरी करने के लिये सांसारिक पदार्थों की इच्छा करने लगता है। परिणामस्वरूप उसकी ये दोनों ही इच्छाएँ (स्वरूपबोध के बिना) कभी मिटती नहीं। संसार को जानने के लिये अलग होना और परमात्मा को जानने के लिये परमात्मा से अभिन्न होना आवश्यक है क्योंकि वास्तव में स्वयं की संसार से भिन्नता और परमात्मा से अभिन्नता है परन्तु संसार की इच्छा करने से स्वयं संसार से अपनी अभिन्नता या समीपता मान लेता है जो कभी सम्भव नहीं और परमात्मा की इच्छा करने से स्वयं परमात्मा से अपनी भिन्नता या दूरी (विमुखता ) मान लेता है पर इसकी सम्भावना ही नहीं। हाँ सांसारिक इच्छाओंको मिटानेके लिये पारमार्थिक इच्छा करना बहुत उपयोगी है। यदि पारमार्थिक इच्छा तीव्र हो जाय तो लौकिक इच्छाएँ स्वतः मिट जाती हैं। लौकिक इच्छाएँ सर्वथा मिटने पर पारमार्थिक इच्छा पूरी हो जाती है अर्थात् नित्यप्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है (टिप्पणी प0 203.1)। कारण कि वास्तव में परमात्मा सदा सर्वत्र विद्यमान है पर लौकिक इच्छाएँ रहने से उनका अनुभव नहीं होता।’ जहि शत्रुं महाबाहो कारूपँ दुरासदम् ‘ महाबाहो का अर्थ है बड़ी और बलवान् भुजाओं वाला अर्थात् शूरवीर। अर्जुन को महाबाहो अर्थात् शूरवीर कहकर भगवान् यह लक्ष्य कराते हैं कि तुम इस कामरूप शत्रु का दमन करने में समर्थ हो। संसार से सम्बन्ध रखते हुए काम का नाश करना बहुत कठिन है। यह काम बड़ों-बड़ों के भी विवेक को ढककर उन्हें कर्तव्य से च्युत कर देता है जिससे उनका पतन हो जाता है। इसलिये भगवान ने इसे दुर्जय शत्रु कहा है। काम को दुर्जय शत्रु कहने का तात्पर्य इससे अधिक सावधान रहने में है इसे दुर्जय समझकर निराश होने में नहीं। किसी एक कामना की उत्पत्ति , पूर्ति , अपूर्ति और निवृत्ति होती है इसलिये मात्र कामनाएँ उत्पन्न और नष्ट होने वाली हैं परन्तु स्वयं निरन्तर रहता है और कामनाओं के उत्पन्न तथा नष्ट होने को जानता है। अतः कामनाओं से वह सुगमतापूर्वक सम्बन्ध-विच्छेद कर सकता है क्योंकि वास्तव में सम्बन्ध है ही नहीं। इसलिये साधक को कामनाओं से कभी घबराना नहीं चाहिये। यदि साधक का अपने कल्याण का पक्का उद्देश्य है (टिप्पणी प0 203.2) तो वह काम को सुगमतापूर्वक मार सकता है। कामनाओं के त्याग में अथवा परमात्मा की प्राप्ति में सब स्वतन्त्र अधिकारी , योग्य और समर्थ हैं परन्तु कामनाओं की पूर्ति में कोई भी स्वतन्त्र अधिकारी , योग्य और समर्थ नहीं है। कारण कि कामना पूरी होने वाली है ही नहीं। परमात्मा ने मानवशरीर अपनी प्राप्ति के लिये ही दिया है। अतः कामना का त्याग करना कठिन नहीं है। सांसारिक भोगपदार्थों को महत्त्व देने के कारण ही कामना का त्याग कठिन मालूम देता है।सुख (अनुकूलता) की कामना को मिटाने के लिये ही भगवान् समय-समय पर दुःख (प्रतिकूलता) भेजते हैं कि सुख की कामना मत करो , कामना करोगे तो दुःख पाना ही पड़ेगा। सांसारिक पदार्थों की कामना वाला मनुष्य दुःख से कभी बच ही नहीं सकता यह नियम है क्योंकि संयोगजन्य भोग ही दुःख के हेतु हैं (गीता 5। 22)। स्वयं (स्वरूप) में अनन्त बल है। उसकी सत्ता ओर बल को पाकर ही बुद्धि , मन और इन्द्रियाँ सत्तावान् एवं बलवान् होते हैं परन्तु जड से सम्बन्ध जोड़ने के कारण वह अपने बल को भूल रहा है और अपने को बुद्धि , मन और इन्द्रियों के अधीन मान रहा है। अतएव कामरूप शत्रु को मारने के लिये अपने-आपको जानना और अपने बल को पहचानना बड़ा आवश्यक है। काम जड के सम्बन्ध से और जड में ही होता है। तादात्म्य होने से वह स्वयंमें प्रतीत होता है। जड का सम्बन्ध न रहे तो काम है ही नहीं। इसलिये यहाँ काम को मारने का तात्पर्य वस्तुतः काम का सर्वथा अभाव बताने में ही है। इसके विपरीत यदि काम अर्थात् कामना की सत्ता को मानकर उसे मिटाने की चेष्टा करें तो कामना का मिटना कठिन है। कारण कि वास्तव में कामना की स्वतन्त्र सत्ता है ही नहीं। कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होगी ही यह नियम है। यही कामना न करें तो पहले की कामनाएँ अपने-आप नष्ट हो जायँगी। इसलिये कामना को मिटाने का तात्पर्य है नयी कामना न करना। शरीरादि , सांसारिक पदार्थों को मैं , मेरा और मेरे लिये मानने से ही अपने आप में कमी का अनुभव होता है पर मनुष्य भूल से उस कमी की पूर्ति भी सांसारिक पदार्थों से ही करना चाहता है। इसलिये वह उन पदार्थों की कामना करता है परन्तु वास्तव में आज तक सांसारिक पदार्थों से किसी की भी कमीकी पूर्ति हुई नहीं होगी नहीं और हो सकती भी नहीं। कारण कि स्वयं अविनाशी है और पदार्थ नाशवान् हैं। स्वयं अविनाशी होकर भी नाशवान् की कामना करने से लाभ तो कोई होता नहीं और हानि कोई सी भी बाकी रहती नहीं। इसलिये भगवान् कामना को शत्रु बताते हुए उसे मार डालने की आज्ञा देते हैं। कर्मयोग के द्वारा इस कामना का नाश सुगमता से हो जाता है। कारण कि कर्मयोग का साधक संसार की छोटी से छोटी अथवा बड़ी से बड़ी प्रत्येक क्रिया परमात्मप्राप्ति का उद्देश्य रखकर दूसरों के लिये ही करता है । कामना की पूर्ति के लिये नहीं। वह प्रत्येक क्रिया निष्कामभाव से एवं दूसरों के हित और सुख के लिये ही करता है अपने लिये कभी कुछ नहीं करता। उसके पास जो समय , समझ , सामग्री और सामर्थ्य है वह सब अपनी नहीं है बल्कि मिली हुई है और बिछुड़ जायगी। इसलिये वह उसे अपनी कभी न मानकर निःस्वार्थभाव से (संसार की ही मानकर) संसार की ही सेवामें लगा देता है। उसे पूरी की पूरी संसार की सेवा में लगा देता है अपने पास बचाकर नहीं रखता। अपना न मानने से ही वह पूरी की पूरी सेवामें लगती है अन्यथा नहीं। कर्मयोगी अपने लिये कुछ करता ही नहीं , अपने लिये कुछ चाहता ही नहीं और अपना कुछ मानता ही नहीं। इसलिये उसमें कामनाओं का नाश सुगमतापूर्वक हो जाता है। कामनाओं का सर्वथा नाश होने पर उसके उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और वह अपने आप में ही अपनेआ पको पाकर कृतकृत्य , ज्ञातज्ञातव्य और प्राप्तप्राप्तव्य हो जाता है अर्थात् उसके लिये कुछ भी करना जानना और पाना शेष नहीं रहता। उसके लिये कुछ भी करना जानना और पाना शेष नहीं रहता – स्वामी रामसुखदास जी )

इस प्रकार ॐ तत् सत् इन भगवन्नामों के उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशास्त्रमय श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद्रूप श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ है।।3।।

श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥3॥

Be a part of this Spiritual family by visiting more spiritual articles on:

For more divine and soulful mantras, bhajan and hymns:

Subscribe on Youtube: The Spiritual Talks

For Spiritual quotes , Divine images and wallpapers & Pinterest Stories:

Follow on Pinterest: The Spiritual Talks

For any query contact on:

E-mail id: thespiritualtalks01@gmail.com