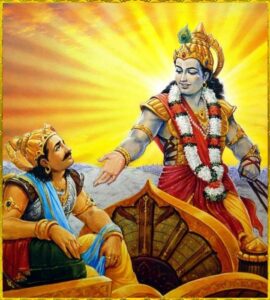

अध्याय पाँच : कर्म संन्यास योग

13-26 ज्ञानयोग का विषय

शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् ।

कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥5 .23॥

शक्नोति-समर्थ है; इह एव–इसी शरीर में; यः-जो; सोढुम्-सहन करना; प्राक्-पहले; शरीर-शरीर; विमोक्षणात्-त्याग करना; काम- इच्छा; क्रोध-क्रोध से; उद्भवम्-उत्पन्न; वेगम्-बल से; सः-वह; युक्तः-योगी; सः-वही व्यक्ति; सुखी-सुखी; नरः-व्यक्ति।

वे मनुष्य ही योगी हैं जो इस शरीर को त्यागने से पूर्व कामनाओं और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन करने या रोकने में समर्थ होते हैं, केवल वही संसार मे सुखी रहते हैं॥5 .23॥

(‘शक्नोतीहैव यः ৷৷. कामक्रोधोद्भवं वेगम्’ प्राणिमात्र को एक अलौकिक विवेक प्राप्त है। यह विवेक पशु-पक्षी आदि योनियों में प्रसुप्त रहता है अर्थात सोया हुआ रहता है । उनमें केवल अपनी-अपनी योनि के अनुसार शरीरनिर्वाहमात्र का विवेक रहता है। देव आदि योनियों में यह विवेक ढका रहता है क्योंकि वे योनियाँ भोगों के लिये मिलती हैं अतः उनमें भोगों की बहुलता तथा भोगों का उद्देश्य रहता है। मनुष्ययोनि में भी भोगी और संग्रही मनुष्य का विवेक ढका रहता है। ढके रहने पर भी यह विवेक मनुष्य को समय-समय पर भोग और संग्रह में दुःख एवं दोष का दर्शन कराता रहता है परन्तु इसे महत्त्व न देने के कारण मनुष्य भोग और संग्रह में फँसा रहता है। अतः मनुष्य को चाहिये कि वह इस विवेक को महत्त्व देकर इसे स्थायी बना ले। इसकी उसे पूर्ण स्वतन्त्रता है। विवेक को स्थायी बनाकर वह राग-द्वेष , काम-क्रोध आदि विकारों को सर्वथा समाप्त कर सकता है। इसलिये भगवान् ‘इह’ पद से मनुष्य को सावधान करते हैं कि अभी उसे ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त है जिसमें वह काम-क्रोध पर विजय प्राप्त करके सदा के लिये सुखी हो सकता है। मनुष्य शरीर मुक्त होने के लिये ही मिला है। इसलिये मनुष्यमात्र काम-क्रोध का वेग सहन करने में योग्य अधिकारी और समर्थ है। इसमें किसी वर्ण , आश्रम आदि की उपेक्षा भी नहीं है। मृत्यु का कुछ पता नहीं कि कब आ जाय अतः सबसे पहले काम-क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिये। काम-क्रोध के वशीभूत नहीं होना है , यह सावधानी जीवनभर रखनी है। यह कार्य मनुष्य स्वयं ही कर सकता है कोई दूसरा नहीं। इस कार्य को करने का अवसर मनुष्यशरीर में ही है दूसरे शरीरों में नहीं। इसलिये शरीर छूटने से पहले-पहले ही यह कार्य जरूर कर लेना चाहिये । यही भाव इन पदों में है। उपर्युक्त पदों से एक भाव यह भी लिया जा सकता है कि काम-क्रोध के वशीभूत होकर शरीर क्रिया करने लगे , ऐसी स्थिति से पहले ही उनके वेग को सह लेना चाहिये। कारण कि काम-क्रोध के अनुसार क्रिया आरम्भ होने के बाद शरीर और वृत्तियाँ अपने वश में नहीं रहतीं। भोगों को पाने की इच्छा से पहले उनका संकल्प होता है। वह संकल्प होते ही सावधान हो जाना चाहिये कि मैं तो साधक हूँ , मुझे भोगों में नहीं फँसना है क्योंकि यह साधक का काम नहीं है। इस तरह संकल्प उत्पन्न होते ही उसका त्याग कर देना चाहिये। पदार्थों के प्रति राग (काम ) रहने के कारण अमुक पदार्थ सुन्दर और सुखप्रद हैं आदि संकल्प उत्पन्न होते हैं। संकल्प उत्पन्न होने के बाद उन पदार्थों को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो जाती है और उनकी प्राप्ति में बाधा देने वालों के प्रति क्रोध उत्पन्न होता है।काम-क्रोध के वेग को सहन करने का तात्पर्य है काम-क्रोध के वेग को उत्पन्न ही न होने देना। काम-क्रोध का संकल्प उत्पन्न होने के बाद वेग आता है और वेग आने के बाद काम-क्रोध को रोकना कठिन हो जाता है इसलिये काम-क्रोध के संकल्प को उत्पन्न न होने देने में ही उपर्युक्त पदों का भाव प्रतीत होता है। कारण यह है कि काम-क्रोध का संकल्प उत्पन्न होने पर अन्तःकरण में अशान्ति , उत्तेजना , संघर्ष आदि होने लग जाते हैं , जिनके रहते हुए मनुष्य सुखी नहीं कहा जा सकता परन्तु इसी श्लोक में सुखी पदों से काम-क्रोध का वेग सहने वाले मनुष्य को सुखी बताया गया है। दूसरी बात यह है कि काम-क्रोध के वेग को मनुष्य अपने से शक्तिशाली पुरुष के सामने भय से भी रोक सकता है अथवा व्यापार में आमदनी होती देखकर लोभ से भी रोक सकता है परन्तु इस प्रकार भय और लोभ के कारण काम-क्रोध का वेग सहने से वह सुखी नहीं हो जाता क्योंकि वह जैसे क्रोध में फँसा था ऐसे ही भय और लोभ में फँस गया। तीसरी बात यह है कि इस श्लोक में ‘युक्तः’ पद से काम-क्रोध का वेग सहने वाले व्यक्ति को योगी कहा गया है परन्तु संकल्पों का त्याग किये बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं होता (गीता 6। 2)। इसलिये काम-क्रोध के वेग को रोकना अच्छा होते हुए भी साधक के लिये इनके संकल्प को उत्पन्न न होने देना ही उचित है। कामक्रोध के संकल्प को रोकने का उपाय है अपने में काम-क्रोध को न मानना। कारण कि हम (स्वयं) रहने वाले हैं और काम-क्रोध आने-जाने वाले हैं। इसलिये वे हमारे साथ रहने वाले नहीं हैं। दूसरी बात हम काम-क्रोध को अपने से अलग रूप से भी जानते हैं। जिस वस्तु को हम अलग रूप से जानते हैं वह वस्तु अपने में नहीं होती। तीसरी बात काम-क्रोध से रहित हुआ जा सकता है – ‘कामक्रोधवियुक्तानाम्’ (गीता 5। 26) ‘एतैर्विमुक्तः’ (गीता 16। 22)। इनसे रहित वही हो सकता है जो वास्तव में पहले से ही इनसे रहित होता है। चौथी बात भगवान ने काम-क्रोध को (जो राग-द्वेष के ही स्थूलरूप हैं ) क्षेत्र अर्थात् प्रकृति के विकार बताया है (गीता 13। 6)। अतः ये प्रकृति में ही होते हैं , अपने में नहीं क्योंकि स्वरूप निर्विकार है। इससे सिद्ध होता है कि काम-क्रोध अपने में नहीं हैं। इनको अपने में मानना मानो इनको निमन्त्रण देना है। ‘स युक्तः नरः ‘ अज्ञान के द्वारा जिनका ज्ञान ढका हुआ है ऐसे मनुष्यों को भगवान ने इसी अध्याय के 15वें श्लोक में जन्तु (जन्तवः) कहा है। यहाँ काम-क्रोध का वेग सहने में समर्थ मनुष्य को नरः कहा है। भाव यह है कि जो काम-क्रोध के वश में हैं वे मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हैं। जिसने काम-क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है वही वास्तव में नर है शूरवीर है।समता में स्थित मनुष्य को योगी कहते हैं। जो अपने विवेक को महत्त्व देकर काम-क्रोध के वेग को उत्पन्न ही नहीं होने देता वही समता में स्थित हो सकता है। सुखी मनुष्य ही नहीं , पशु-पक्षी भी काम-क्रोध उत्पन्न होने पर सुख-शान्ति से नहीं रह सकते। इसलिये जिस मनुष्य ने काम-क्रोध के संकल्प को मिटा दिया है वही वास्तव में सुखी है। कारण कि काम-क्रोध का संकल्प उत्पन्न होते ही मनुष्य के अन्तःकरण में अशान्ति , चञ्चलता , संघर्ष आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इन दोषों के रहते हुए वह सुखी कैसे कहा जा सकता है ? जब वह काम-क्रोध के वेग के वशीभूत हो जाता है तब वह दुःखी हो ही जाता है। कारण कि उत्पत्तिविनाशशील वस्तुओं का आश्रय लेकर उनसे सम्बन्ध जोड़कर सुख चाहने वाला मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता यह नियम है। बाह्य सम्बन्ध से होने वाले सुख के अनर्थ का वर्णन करके अब भगवान् आभ्यन्तर तत्त्व के सम्बन्ध से होने वाले सुख की महिमा का वर्णन करते हैं – स्वामी रामसुखदास जी )