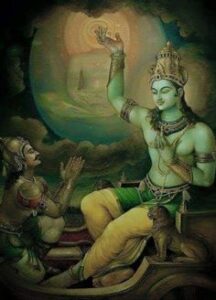

अध्याय पाँच : कर्म संन्यास योग

01-06 ज्ञानयोग और कर्मयोग की एकता, सांख्य पर का विवरण और कर्मयोगकी वरीयता

सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः ।

योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति ॥5 .6॥

संन्यासः-वैराग्य; तु–लेकिन; महाबाहो – बलिष्ठ भुजाओं वाला, अर्जुन; दुःखम्-दुख; आप्तुम्–प्राप्त करता है; अयोगतः-कर्म रहित; योगयुक्त:-कर्मयोग में संलग्न; मुनिः-साधुः ब्रह्म-परम सत्य; न चिरेण-शीघ्र ही; अधिगच्छति–पा लेता है।

हे महाबाहो अर्जुन ! कर्म योग के बिना पारमार्थिक सन्यास ( अर्थात् मन, इन्द्रिय और शरीर द्वारा होने वाले सम्पूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग ) मिलना कठिन है अर्थात भक्ति युक्त होकर कर्म किए बिना पूर्णतः कर्मों का परित्याग करना या कर्म रहित होना कठिन है। किन्तु जो संत ( भगवत्स्वरूप को मनन करने वाले कर्मयोगी ) कर्मयोग में संलग्न रहते हैं अर्थात फल न चाहकर ईश्वर समर्पण के भाव से किये हुए ( निष्काम ) कर्मयोग से युक्त हुआ ईश्वर के स्वरूप का मनन करने वाला मुनि ब्रह्म को अर्थात् परमात्म ज्ञान निष्ठा रूप पारमार्थिक संन्यास को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है अर्थात वे शीघ्र परम परमेश्वर को पा लेते हैं॥5 .6॥

( वैदिक अर्थात निष्काम कर्मयोग ही ज्ञानयोग का साधन होने के कारण योग और संन्यास कहा जाने लगा है। परमात्म ज्ञानका सूचक होने से संन्यास ही ब्रह्म नाम से कहा गया है तथा संन्यास ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही परम है । इसलिये कर्मयोग श्रेष्ठ है। )

(“संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः” सांख्ययोग की सफलता के लिये कर्मयोग का साधन करना आवश्यक है क्योंकि उसके बिना सांख्ययोग की सिद्धि कठिनता से होती है परन्तु कर्मयोग की सिद्धि के लिये सांख्ययोग का साधन करने की आवश्यकता नहीं है। यही भाव यहाँ ‘तु’ पद से प्रकट किया गया है। सांख्ययोगी का लक्ष्य परमात्मतत्त्व का अनुभव करना होता है परन्तु राग के रहते हुए इस साधन के द्वारा परमात्मतत्त्व के अनुभव की तो बात ही क्या है , इस साधन का समझ में आना भी कठिन है । राग मिटाने का सुगम उपाय है कर्मयोग का अनुष्ठान करना। कर्मयोग में प्रत्येक क्रिया दूसरों के हित के लिये ही की जाती है। दूसरों के हित का भाव होने से अपना राग स्वतः मिटता है। इसलिये कर्मयोग के आचरण के द्वारा राग मिटाकर सांख्ययोग का साधन करना सुगम पड़ता है। कर्मयोग का साधन किये बिना सांख्ययोग का सिद्ध होना कठिन है। “योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति” अपने निष्कामभाव का और दूसरों के हित का मनन करने वाले कर्मयोगी को यहाँ ‘मुनिः’ कहा गया है। कर्मयोगी छोटी या बड़ी प्रत्येक क्रियाको करते समय यह देखता रहता है कि मेरा भाव निष्काम है या सकाम । सकामभाव आते ही वह उसे मिटा देता है क्योंकि सकामभाव आते ही वह क्रिया अपनी और अपने लिये हो जाती है। दूसरों का हित कैसे हो इस प्रकार मनन करने से राग का त्याग सुगमतासे होता है। उपर्युक्त पदों से भगवान् कर्मयोग की विशेषता बता रहे हैं कि कर्मयोगी शीघ्र ही परमात्मतत्त्व को प्राप्त कर लेता है। परमात्मतत्त्व की प्राप्ति में विलम्ब का कारण है संसार का राग। निष्कामभावपूर्वक केवल दूसरों के हित के लिये कर्म करते रहने से कर्मयोगी के राग का सर्वथा अभाव हो जाता है और राग का सर्वथा अभाव होने पर स्वतःसिद्ध परमात्मतत्त्व की अनुभूति हो जाती है। इसी आशय को भगवान् ने चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में “तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति” पदों से बताया है कि योगसंसिद्ध होते ही अपने आप तत्त्वज्ञान की प्राप्ति अवश्यमेव हो जाती है। इस साधन मे अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है। इसकी सिद्धि में कठिनाई और विलम्ब भी नहीं है। दूसरा कारण यह है कि देहधारी देहाभिमानी मनुष्य सम्पूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता पर जो कर्मफल का त्यागी है वह त्यागी कहलाता है (18। 11)। इससे यह ध्वनि निकलती है कि देहधारी कर्मों का त्याग तो नहीं कर सकता पर कर्मफल का फलेच्छा का त्याग तो कर ही सकता है। इसलिये कर्मयोग में सुगमता है। कर्मयोग की महिमा में भगवान् कहते हैं कि कर्मयोगी को तत्काल ही शान्ति प्राप्त हो जाती है “त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्” (गीता 12। 12)। वह संसारबन्धन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है “सुखं बन्धात्प्रमुच्यते” (गीता 5। 3)। अतः कर्मयोग का साधन सुगम शीघ्र सिद्धिदायक और किसी अन्य साधन के बिना परमात्मप्राप्ति कराने वाला स्वतन्त्र साधन है। अब भगवान् कर्मयोगी के लक्षणों का वर्णन करते हैं – स्वामी रामसुखदास जी )