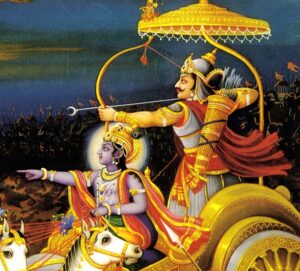

मोक्षसंन्यासयोग- अठारहवाँ अध्याय

कर्मों के होने में सांख्यसिद्धांत का कथन

पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे।

पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे।

सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्।।18.13।।

पञच-पाँच; एतानि-ये; महाबाहो-बलिष्ट भुजाओं वाला; कारणानि-कारण; निबोध – सुनो; मे-मुझसे; सांख्ये-सांख्य दर्शन के; कृतान्ते ( कृत-अन्ते ) – कर्मों की प्रतिक्रियाओं को रोकना; प्रोक्तानि-व्याख्या करना; सिद्धये-उपलब्धियों के लिए; सर्व-समस्त; कर्मणाम्- कर्मों का।

हे महाबाहो ! अब तुम मुझसे कर्मों का अन्त करने वाले सांख्य दर्शन के सिद्धांत में वर्णित समस्त कर्मों को संपूर्ण करने हेतु अथवा समस्त कर्मों की सिद्धि के लिए पाँच कारकों या कारणों को भलीभांति समझो जो यह बोध कराते हैं कि कर्मों की प्रतिक्रियाओं को कैसे रोका जाए।।18.13।।

पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि – हे महाबाहो ! जिसमें सम्पूर्ण कर्मों का अन्त हो जाता है ऐसे सांख्यसिद्धान्त में सम्पूर्ण विहित और निषिद्ध कर्मों के होने में पाँच हेतु बताये गये हैं। स्वयं (स्वरूप) उन कर्मों में हेतु नहीं है। निबोध मे – इस अध्याय में भगवान ने जहाँ सांख्यसिद्धान्त का वर्णन आरम्भ किया है वहाँ निबोध क्रिया का प्रयोग किया है (18। 13? 50) जब कि दूसरी जगह श्रृणु क्रिया का प्रयोग किया है (18। 4 19 29 36 45 64)। तात्पर्य यह है कि सांख्यसिद्धान्त में तो निबोध पद से अच्छी तरह समझने की बात कही है और दूसरी जगह श्रृणु पद से सुनने की बात कही है। अतः सांख्यसिद्धान्त को गहरी रीति से समझना चाहिये। अगर उसे अपने आप (स्वयं) से गहरी रीति से समझा जाय तो तत्काल तत्त्व का अनुभव हो जाता है। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् – कर्म चाहे शास्त्रविहित हों , चाहे शास्त्रनिषिद्ध हों , चाहे शारीरिक हों , चाहे मानसिक हों , चाहे वाचिक हों , चाहे स्थूल हों और चाहे सूक्ष्म हों – इन सम्पूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिये पाँच हेतु कहे गये हैं। जब पुरुष का इन कर्मों में कर्तृत्व रहता है तब कर्मसिद्धि और कर्मसंग्रह दोनों होते हैं और जब पुरुष का इन कर्मों के होने में कर्तृत्व नहीं रहता तब कर्मसिद्धि तो होती है पर कर्मसंग्रह नहीं होता प्रत्युत क्रियामात्र होती है। जैसे संसारमात्र में परिवर्तन होता है अर्थात् नदियाँ बहती हैं , वायु चलती है , वृक्ष बढ़ते हैं आदि आदि क्रियाएँ होती रहती है परन्तु इन क्रियाओं से कर्मसंग्रह नहीं होता अर्थात् ये क्रियाएँ पापपुण्यजनक अथवा बन्धनकारक नहीं होतीं। तात्पर्य यह हुआ कि कर्तृत्वाभिमान से ही कर्मसिद्धि और कर्मसंग्रह होता है। कर्तृत्वाभिमान मिटने पर क्रियामात्र में अधिष्ठान , करण , चेष्टा और दैव – ये चार हेतु ही होते हैं (गीता 18। 14)। यहाँ सांख्यसिद्धान्त का वर्णन हो रहा है। सांख्यसिद्धान्त में विवेक-विचार की प्रधानता होती है फिर भगवान ने ‘सर्वकर्मणां सिद्धये’ वाली कर्मों की बात यहाँ क्यों छेड़ी ? कारण कि अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसङ्ग है। क्षत्रिय होने के नाते युद्ध उनका कर्तव्यकर्म है। इसलिये कर्मयोग से अथवा सांख्ययोग से ऐसे कर्म करने चाहिये जिससे कर्म करते हुए भी कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त रहे – यह बात भगवान को कहनी है। अर्जुन ने सांख्य का तत्त्व पूछा है इसलिये भगवान सांख्यसिद्धान्त से कर्म करने की बात कहना आरम्भ करते हैं। अर्जुन स्वरूप से कर्मों का त्याग करना चाहते थे । अतः उनको यह समझाना था कि कर्मों का ग्रहण और त्याग – दोनों ही कल्याण में हेतु नहीं हैं। कल्याण में हेतु तो परिवर्तनशील नाशवान प्रकृति से अपरिवर्तनशील अविनाशी अपने स्वरूप का सम्बन्ध-विच्छेद ही है। उस सम्बन्ध-विच्छेद की दो प्रक्रियाएँ हैं – कर्मयोग और सांख्ययोग। कर्मयोग में तो फल का अर्थात् ममता का त्याग मुख्य है और सांख्ययोग में अहंता का त्याग मुख्य है परन्तु ममता के त्याग से अहंता का और अहंता के त्याग से ममता का त्याग स्वतः हो जाता है। कारण कि अहंता में भी ममता होती है जैसे – मेरी बात रहे , मेरी बात कट न जाय – यह मैंपन के साथ भी मेरापन है। इसलिये ममता (मेरापन) को छोड़ने से अहंता(मैंपन) छूट जाती है (टिप्पणी प0 895)। ऐसे ही पहले अहंता होती है तब ममता होती है अर्थात् पहले मैं होता है तब मेरापन होता है परन्तु जहाँ अहंता(मैंपन) का ही त्याग कर दिया जायगा वहाँ ममता (मेरापन) कैसे रहेगी ? वह भी छूट ही जायगी। सम्पूर्ण कर्मों की सिद्धि में पाँच कारण कौन से हैं ? अब यह बताते हैं।