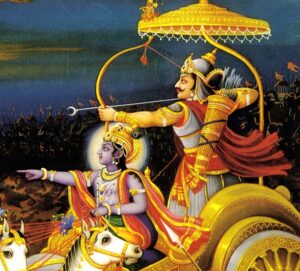

मोक्षसंन्यासयोग- अठारहवाँ अध्याय

कर्मों के होने में सांख्यसिद्धांत का कथन

तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः।

तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः।

पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः।।18.16।।

तत्र-वहाँ, एवम्-इस प्रकार; सति-होकर; कर्तारम्-कर्ता; आत्मानम्-स्वयं का; केवलम्-केवल; तु-लेकिन; यः-जो; पश्यति-देखता है; अकृतबुद्धित्वात्-कुबुद्धि के कारण; न – कभी नहीं; सः-वह; पश्यति-देखता है; दुर्मतिः-मूर्ख।

किन्तु जो मनुष्य अपनी कुबुद्धि के कारण इसे नहीं समझते और ऐसे पाँच कारणों के उपस्थित होने पर भी जो केवल शुद्ध आत्मा को ही उन समस्त कर्मों का कर्ता मानते हैं, वे दुर्मति मनुष्य अपनी दूषित बुद्धि के कारण वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में नहीं देखते क्योंकि उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है।।18.16।।

तत्रैवं सति ৷৷. पश्यति दुर्मतिः – जितने भी कर्म होते हैं वे सब अधिष्ठान , कर्ता , करण , चेष्टा और दैव – इन पाँच कारणों से ही होते हैं अपने स्वरूप से नहीं परन्तु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अपने स्वरूप को कर्ता मान लेता है उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है – अकृतबुद्धित्वात् अर्थात् उसने विवेक-विचार को महत्त्व नहीं दिया है। जड और चेतन का प्रकृति और पुरुष का जो वास्तविक विवेक है , अलगाव है उसकी तरफ उसने ध्यान नहीं दिया है। इसलिये उसकी बुद्धि में दोष आ गया है। उस दोष के कारण वह अपने को कर्ता मान लेता है। यहाँ आये ‘अकृतबुद्धित्वात्’ और ‘दुर्मतिः’ पदों का समान अर्थ दिखते हुए भी इनमें थोड़ा फरक है। ‘अकृतबुद्धित्वात्’ पद कारण के रूप में आया है और ‘दुर्मतिः’ पद कर्ता के विशेषण के रूप में आया है अर्थात् कर्ता के दुर्मति होने में अकृतबुद्धि ही कारण है। तात्पर्य है कि बुद्धि को शुद्ध न करने से अर्थात् बुद्धि में विवेक जाग्रत् न करने से ही वह दुर्मति है। अगर वह विवेक को जाग्रत् करता तो वह दुर्मति नहीं रहता। केवल (शुद्ध) आत्मा कुछ नहीं करता – न करोति न लिप्यते (गीता 13। 31) परन्तु तादात्म्य के कारण मैं नहीं करता हूँ – ऐसा बोध नहीं होता। बोध न होने में अकृतबुद्धि ही कारण है अर्थात् जिसने बुद्धि को शुद्ध नहीं किया है वह दुर्मति ही अपने को कर्ता मान लेता है जब कि शुद्ध आत्मा में कर्तृत्व नहीं है। ‘केवलम्’ पद कर्मयोग और सांख्ययोग – दोनों में ही आया है। प्रकृति और पुरुष के विवेक को लेकर कर्मयोग और सांख्ययोग चलते हैं। कर्मयोग में सब क्रियाएँ शरीर , मन , बुद्धि और इन्द्रियों के द्वारा ही होती हैं पर उनके साथ सम्बन्ध नहीं जुड़ता अर्थात् उनमें ममता नहीं होती। ममता न होने से शरीर , मन आदि की संसार के साथ जो एकता है वह एकता अनुभव में आ जाती है। एकता का अनुभव होते ही स्वरूप में स्वतःसिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। इसलिये कर्मयोग में ‘केवलैः’ पद शरीर , मन , बुद्धि और इन्द्रियों के साथ दिया गया है – कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि (गीता 5। 11)। सांख्ययोग में विवेक-विचार की प्रधानता है। जितने भी कर्म होते हैं वे सब पाँच कारणों से ही होते हैं , अपने स्वरूप से नहीं परन्तु अहंकार से मोहित अन्तःकरण वाला अपने को कर्ता मान लेता है। विवेक से मोह मिट जाता है। मोह मिटने से वह अपने को कर्ता कैसे मान सकता है ? अर्थात् उसे अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इसलिये सांख्ययोग में ‘केवलम्’ पद स्वरूप के साथ दिया गया है – केवलम् आत्मानम्। अब इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है कि कर्मयोग में केवल शब्द शरीर , मन आदि के साथ रहने से शरीर , मन , बुद्धि आदि के साथ ‘अहम्’ भी संसार की सेवा में लग जायगा तथा स्वरूप ज्यों का त्यों रह जायगा और सांख्ययोग में स्वरूप के साथ केवल रहने से मैं निर्लेप हूँ , मैं शुद्धबुद्धमुक्त हूँ इस प्रकार सूक्ष्मरीति से ‘अहम्’ की गंध रह जायगी। मैं निर्लेप रहूँ मेरे में कर्तृत्व नहीं है – ऐसी स्थिति बहुत काल तक रहने से यह ‘अहम्’ भी अपने आप गल जायगा अर्थात् अपने कारण प्रकृति में लीन हो जायगा। पूर्वश्लोक में यह बताया कि शुद्ध स्वरूप को कर्ता देखने वाला दुर्मति ठीक नहीं देखता। तो ठीक देखने वाला कौन है ? इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं।