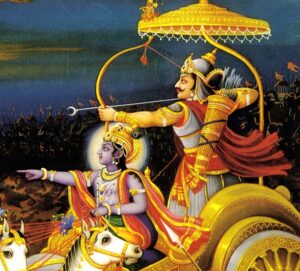

मोक्षसंन्यासयोग- अठारहवाँ अध्याय

कर्मों के होने में सांख्यसिद्धांत का कथन

शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः।

शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः।

न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः।।18.15।।

शरीर-शरीर ; वाक्-वाणी से; मनोभिः-मन से; यत्-जो; कर्म-कर्म; प्रारभते-संपन्न करता है; नरः-व्यक्ति; न्याय्य्-उचित, वा-अथवा; विपरीतम्-अनुचित; वा-अथवा; पञ्च-पाँच; एते-ये सब; तस्य-उसके; हेतवः-कारण।

मनुष्य अपने शरीर, वाणी और मन से जो भी उचित ( शास्त्रविहित ) या अनुचित ( शास्त्रविरुद्ध ) कर्म आरम्भ या संपन्न करता है, उसके ये पाँच कारण ही हैं।।18.15।।

शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म ৷৷. पञ्चैते तस्य हेतवः – पीछे के (चौदहवें) श्लोक में कर्मों के होने में जो अधिष्ठान आदि पाँच कारण बताये गये हैं वे पाँचों कारण इन पदों में आ जाते हैं जैसे – ‘शरीर’ पद में अधिष्ठान आ गया , ‘वाक्’ पद में बहिःकरण और ‘मन’ पदमें अन्तःकरण आ गया , ‘नरः’ पद में कर्ता आ गया और ‘प्रारभते’ पद में सम्पूर्ण इन्द्रियों की चेष्टा आ गयी। अब रही दैव की बात। यह दैव अर्थात् संस्कार अन्तःकरण में ही रहता है परन्तु उसका स्पष्ट रीति से पता नहीं लगता। उसका पता तो उससे उत्पन्न हुई वृत्तियों से और उसके अनुसार किये हुए कर्मों से ही लगता है। मनुष्य शरीर , वाणी और मन से जो कर्म आरम्भ करता है अर्थात् कहीं शरीर की प्रधानता से , कहीं वाणी की प्रधानता से और कहीं मन की प्रधानता से जो कर्म करता है वह चाहे न्याय्य – शास्त्रविहित हो चाहे विपरीत – शास्त्रविरुद्ध हो उसमें ये (पूर्वश्लोक में आये) पाँच कारण होते हैं। शरीर , वाणी और मन – इन तीनों के द्वारा ही सम्पूर्ण कर्म होते हैं। इनके द्वारा किये गये कर्मों को ही कायिक , वाचिक और मानसिक कर्म की संज्ञा दी जाती है। इन तीनों में अशुद्धि आने से ही बन्धन होता है। इसीलिये इन तीनों (शरीर , वाणी और मन) की शुद्धि के लिये 17वें अध्याय के 14वें , 15वें और 16वें श्लोक में क्रमशः कायिक , वाचिक और मानसिक तप का वर्णन किया गया है। तात्पर्य यह है कि शरीर , वाणी और मन से कोई भी शास्त्रनिषिद्ध कर्म न किया जाय केवल शास्त्रविहित कर्म ही किये जाएं तो वह तप हो जाता है। 17वें अध्याय के ही 17वें श्लोक में ‘अफलाकाङ्क्षिभिः’ पद देकर यह बताया है कि निष्कामभाव से किया हुआ तप सात्त्विक होता है। सात्त्विक तप बाँधने वाला नहीं होता प्रत्युत मुक्ति देने वाला होता है परन्तु राजस-तामस तप बाँधने वाले होते हैं। इन शरीर , वाणी आदि को अपना समझकर अपने लिये कर्म करने से ही इनमें अशुद्धि आती है इसलिये इनको शुद्ध किये बिना केवल विचार से बुद्धि के द्वारा सांख्यसिद्धान्त की बातें तो समझ में आ सकती हैं परन्तु कर्मों के साथ मेरा किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है – ऐसा स्पष्ट बोध नहीं हो सकता। ऐसी हालत में साधक शरीर आदि को अपना न समझे और अपने लिये कोई कर्म न करे तो वे शरीरादि बहुत जल्दी शुद्ध हो जायँगे । अतः चाहे कर्मयोग की दृष्टि से इनको शुद्ध करके इनसे सम्बन्ध तोड़ ले , चाहे सांख्ययोग की दृष्टि से प्रबल विवेक के द्वारा इनसे सम्बन्ध तोड़ ले। दोनों ही साधनों से प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ अपने माने हुए सम्बन्ध का विच्छेद हो जाता है और वास्तविक तत्त्व का अनुभव हो जाता है। जिस समष्टिशक्ति से संसारमात्र की क्रियाएँ होती हैं उसी समष्टिशक्ति से व्यष्टि शरीर की क्रियाएँ भी स्वाभाविक होती हैं। विवेक को महत्त्व न देने के कारण स्वयं उन क्रियाओं में से खाना-पीना , उठना-बैठना , सोना-जगना आदि जिन क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है वहाँ कर्मसंग्रह होता है अर्थात् वे क्रियाएँ बाँधने वाली हो जाती हैं परन्तु जहाँ स्वयं अपने को कर्ता नहीं मानता वहाँ कर्मसंग्रह नहीं होता। वहाँ तो केवल क्रियामात्र होती है। इसलिये वे क्रियाएँ फलोत्पादक अर्थात् बाँधनेवाली नहीं होतीं। जैसे बचपन से जवान होना , श्वास का आना-जाना , भोजन का पाचन होना तथा रस आदि बन जाना आदि क्रियाएँ बिना कर्तृत्वाभिमान के प्रकृति के द्वारा स्वतःस्वाभाविक होती हैं और उनका कोई कर्मसंग्रह अर्थात् पाप-पुण्य नहीं होता। ऐसे ही कर्तृत्वाभिमान न रहने पर सभी क्रियाएँ प्रकृति के द्वारा ही होती हैं – ऐसा स्पष्ट अनुभव हो जाता है। भगवान ने सांख्यसिद्धान्त बताने के लिये जो उपक्रम किया है उनमें कर्मों के होने में पाँच हेतु बताने का क्या आशय है ? इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं।